多维探究:基于深度学习的初中数学课堂教学

打开文本图片集

摘要:学生数学知识的获得需要在教师的引导下,在概念、定理、变式等多维课堂教学中创设探究环境,让学生主动去获取有效信息.在探究的过程中,学生再主动地创造、发现、获取更多其他有效知识,促使学生独立思考、理解数学,最终获取数学探究的能力.

关键词:深度学习;初中数学;课堂探究

当课堂还沉浸在“填鸭式”教育,即“教师讲讲讲,学生练练练”时,“双减”政策强势出台,使得这种教育的“最后一根稻草”终于承受不住了.在双减背景下,教师不得布置过重的作业,学生也没有机会在课后寻找培训机构重新补习.如何提高课堂教学质量迫在眉睫!

“深度学习”就是指在教师的引领下,学生能围绕具有挑战性的问题,全身心积极参与其中,并体验成功,最终获得发展的一个有意义的学习过程.在这个过程中,学生掌握科学的核心知识,把握学科的本质及思想方法,形成既具有独立性、批判性、创造性又有合作精神、基础扎实的优秀的学习者,成为未来社会实践的主人.

数学是一门锻炼个人思维能力,逻辑性、探究性很强的学科.作为数学教师,要在平时的教学中多引导学生进行课堂探究,让学生主动参与到发现问题、寻找答案的过程中,从而培养学生探究兴趣,最终解决问题.本文中将以不同的课型教学为例展开具体阐述.

1 概念探究,培养学生的溯源能力

«义务教育数学课程标准»指出课程内容要符合学生的认知规律,它不仅包括数学的结果,也包括数学结果的形成过程和其中蕴含的数学思想方法.所以,即使是概念课也不仅要让学生知道概念的内容,更要让学生思考概念形成的过程,追本溯源,才能始得真意.

1.1 概念教学课堂的探究设计

以浙教版七年级下册第一章的第2课时“同位角、内错角、同旁内角”为例,一般课堂中教师会直接提出同位角、内错角和同旁内角的概念,然后设计大量的巩固练习对概念进行辨析.这种教法使得学生只能被动地接受和记住同位角、内错角、同旁内角的概念.因此对概念进行探究很有必要,在探究的过程中让学生也当一回数学家,体验同位角、内错角、同旁内角的形成过程.具体探究过程可以如下.

首先回顾两条相交直线所产生的四个角(如图1,以下简称“两线四角”)的研究路径:角的两两组合———分类———命名———研究数量关系———得出结论.

回顾两线四角后,让学生在两线上增加一条线,学生会画出共点(如图2)和不共点(如图3)的两种情况,这时让学生自己去发现图2 是在图1基础上的深化,而图3却不只有对顶角和邻补角,其他角可能也有研究价值.为了方便表达,我们将图3称为“三线八角”,那“三线八角”又该如何研究呢? 此时,学生会很自然地类比“两线四角”的研究过程去研究“三线八角”.此时,放手让学生们自己去探究,学生会从以下方向去探究:

(1)将角进行两两组合,可以组成多少对角?

(2)利用角的位置关系,将角怎么分类?

(3)分类后的角该如何命名?

(4)角的数量关系该怎么研究呢?

在探究第(1)个问题时,教师可以引导学生探究不共顶点的一对角,那么学生比较容易得到:将不共顶点的八个角两两组合,可以产生16对角.

第(2)个问题是利用角的位置关系,将角进行分类.此时需要对每一个角所在的位置进行统一规定,那么该如何规定呢? 这就需要学生去探究,只要标准一致,怎么规定都没有关系.此刻的学生正像一位数学家那样在探索一个未知的领域,并且这个领域好像并没有那样的遥不可及.给学生以充足的时间去合作探究,

教师指导有困难的学习小组.在课堂上,教师能惊喜地发现学生的分类:

方法1:引用方位角,如∠1和∠5为东北角.

方法2:类似方位角,如∠1和∠5为右上角.

方法3:引用界限角,如∠1和∠5为同侧同位角.

……

分类后,名称就呼之欲出了,但是这个权利一定要先交给学生,让学生真正体验一把当数学家的成就感.当然很多学生对部分组合的角,如∠1和∠5的角,已经命名好,就叫东北角(右上角),也未尝不可.教师要做的事情是引导学生将所有的角进行命名,此时我们可借助巨人(教材)的力量,为了统一称呼,规定将形如∠1和∠5的角称同位角,形如∠3和∠5的角称内错角,形如∠4和∠5的角称同旁内角.教师也要带领学生去探索更广阔的知识领域,让学生模仿命名剩余的角.只要教师指明方向,学生的想象是无穷的,例如∠1和∠6会命名为异旁异部角,∠1和∠7为外错角,∠1和∠8为同旁外角……

1.2 探究概念,追本溯源

我们花了大量的时间对16对角的位置关系进行分类,首先是为了让学生追本溯源,理解数学研究的一般过程是类似的,即研究“三线八角”可以模仿“两线四角”的过程.同时学生对本节课之后的研究内容———角的数量关系,也有了研究方向.最后还解决了部分学生的疑惑:同位角、内错角、同旁内角这三类角命名的由来,以及除了这三类角,剩余的几对角又到底是什么角.通过对角的命名,学生获得了成功的喜悦,体验了学习数学的乐趣,激发了对数学探究的热情.

2 定理探究,培养学生的质疑能力

数学定理是无需质疑的真命题.因此学生对于定理往往是全然接受,完全不会去挖掘定理中蕴含的秘密.殊不知,定理的产生本身就绝非一帆风顺,也是数学家像侦探一样经历多次尝试、冒险、质疑,验证,最后通过不断地打磨、精简得到的.

2.1 定理教学的课堂探究设计

以浙教版八年级上册第2.8课时“直角三角形全等的判定”为例,在该课时中,用“HL”来证明两个直角三角形全等.但是“HL”和之前我们否定过的“SSA”有着类似的条件,这又是怎么一回事呢? 这样的引导,势必会激发学生去质疑、探究.

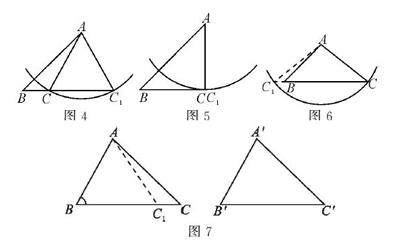

在设计该课时,教师可以先引导学生回顾利用“SSA”不能证明两个三角形全等时所采用的反例:如图4,AC=AC1,AB=AB,∠B=∠B,但△ABC 不全等于△ABC1.接着借助几何画板,发现在构造图4时,是因为能构造出AC 和AC1 两条相等的线段,如果拖动点C 向右移动,发现AC 和AC1 两条线段重合(如图5)时,图形就唯一了,SSA 也就自然成立了,此时△ABC 恰好为直角三角形.接着学生必定会让老师继续将点C 向右移(如图6),发现AC1 在△ABC 的外部,内部AC 唯一了,即SSA 也成立.采用几何画板演示不仅能让学生直观地发现图形的变化过程,更能发现问题所在,现只要将图4和图6进行对比,就能发现只要满足AC>AB 即可.

于是问题就转化为:

如图7,在△ABC 和△A′B′C′中,AC =A′C′,AB=A′B′,∠B = ∠B′,AC >AB.求证:△ABC ≌△A′B′C′.

要证△ABC≌△A′B′C′,只要证BC =B′C′即可.假设BC≠B′C′,且BC>B′C′.这样,在边BC 上就有一点C1,使BC1 =B′C′,所以△ABC1 ≌ △A′B′C′,故AC1=A′C′.由题设AC =A′C′,可得AC1 =AC,故∠C=∠AC1C.又因为在△ABC1 中,∠AC1C >∠B,从而∠C>∠B,由此AB >AC,这与题设中的AC >AB 矛盾,故BC≠B′C′不成立,因此BC=B′C′成立[1].

2.2 探究定理,质疑辨惑

引导学生将上述结论的符号语言转化为文字语言,即“两边及其中大边的对角对应相等的两个三角形全等”这一定理,结合“HL”,发现“HL”的本质其实就是“两边及其中大边的对角对应相等的两个三角形全等”这一定理.

对于学生而言,对问题质疑正是激发他们去探索的动力,也是刺激他们去创造的源泉,教师一定要及时引导,不要错过真正培养学生数学能力的机会.经常给学生亲身研究和辨析定理背后秘密的机会,久而久之,势必会将冰冷的数学变成火热的思考。(剩余57字)