试谈“猜想”在初中数学教学中的作用

打开文本图片集

有一部分教师、家长和学生认为数学中的“猜想”是不动脑筋的乱猜、瞎想,总是觉得“猜”就是懒惰的表现,会误入歧途,不能在数学教学中大肆宣扬.我认为这是一种偏见,是对“猜想”的完全否定.“猜想”就是在已有数学知识和教学事实的基础上对未知量及其规律作出的似真判断.合乎情理的“猜想”往往蕴含着创造性思维活动,它有时可以发现真理,有时也可以发现解题的有效途径.纵观数学发展史,“猜想”有着极为重要的作用,如哥德巴赫猜想、黎曼猜想……在漫长的历史进程中,有些“猜想”可能被否决了,但随之而来的,可能是更多奇妙的发现.

在数学学科中,许多性质定理和判定定理可以说是通过“猜想”得以实现的.在证明一个数学定理之前,我们总是要先猜测这个定理的内容及其证明思路,甚至是一次又一次的不断尝试.在几次示范课中,我鼓励学生大胆“猜想”,通过“猜想”四个环节(实验→“猜想”的产生→“猜想”的验证→正确结论)的层层递进,激发学生的求知欲,教学效果较好,连学困生也能激起学习数学的兴趣.

一、典型案例分析和启示

案例1:垂径定理

在讲授“垂径定理”时,如果教师直接写出这一定理来加以论证,学生会感到太突然.教师不妨先让学生来“猜想”它的内容.

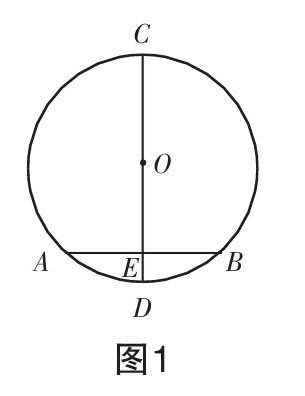

教师让学生课前准备一张圆形纸片,在上面任画一条弦AB,过圆心O作直径CD使CD⊥AB,垂足为E,这样就构建了“垂直于弦的直径”,如图1.接着,教师请学生把这个圆形纸片沿直径CD对折,让他们仔细观察分析,并提问:“同学们发现了什么?”学生甲回答:“弦AB被直径CD分成的两部分重合了.”学生乙回答:“弧AC和弧BC、弧AD和弧BD分别重合.”然后,教师引导学生产生“猜想”:垂直于弦的直径平分弦,并且平分弦所对的弧.接着,教师又问:“这一‘猜想’对吗?”然后引导学生对“猜想”进行验证.

这样一节课上下来,教师和学生都觉得非常轻松.学生在“猜想”的过程中,既动手又动脑,积极性较高,教学效果较好.

案例2:三角形内角和定理

“三角形内角和定理”这节课也可以用到“猜想”.学生在小学时就了解了“三角形内角和等于180°”的知识.在初中数学教学中,教师可以大胆地开展一些实验,让学生在实验中获得感性认识,去观察、分析、概括出产生的“猜想”,然后再加以验证.

(∠1=∠A,∠2=∠B,∠3=∠C) (∠1=∠A,∠2=∠B)

甲 乙

教师让学生做一个三角形纸片,把它的三个角用不同方式拼在一起(如图2甲、乙),让学生观察三个角拼在一起好像构成一个平角.由此“猜想”:三角形三个内角之和等于180°.教师再提出疑问:“三角形内角和为什么是180°?”问题的提出激发了学生的求知欲。(剩余1112字)