基于SBAS-InSAR技术的成都市平原区地面形变监测研究

打开文本图片集

摘 要:伴随大量城市基础设施建设、地下空间开发、地下资源利用等项目实施,与之密切相关的地面形变问题不断出现且有加强趋势.为研究成都市平原区地面形变具体情况,监测潜在的地面塌陷与沉降区域,基于Sentinel-1数据,采用短基线集干涉测量(SBAS-InSAR)方法获取了成都市2021年1月至2023年6月平原区地表形变,利用同期水准数据进行了精度和可靠性评定.结果表明,形变区形变速率绝对值大于10 mm范围占研究区面积的0.84%,研究区大部未发生明显形变,形变区占比较小且形变量不大.结合光学影像和现场实地核查分析,城镇的建设和施工和土地整理等是现阶段监测引起地面形变的主要因素,未监测到因地面塌陷与沉降引起的地面形变.

关键词:SBAS-InSAR;地面形变;监测数据

中图分类号:P642.26 文献标志码:A

0 引 言

地面形变会引发地面塌陷、地面沉降等严重的地质环境问题[1].近年来,成都市“东进、南拓、西控、北改、中优”城市空间发展战略等一系列规划的实施,地铁交通网络的建设[2-3],地下工程的建设和地下资源的开发,加速了社会经济的发展,方便了居民的生活.但是一系列的工程建设活动导致地面形变不断出现且有加强趋势.地面形变所引发的地面沉降和崩塌严重地影响人们的生命财产安全.地表形变是地下岩土层运动在地表上的具体呈现,虽然地表形变导致地面沉降和崩塌的过程十分缓慢,但是一旦发生便难以恢复,可能造成严重的后果[4].随着城市化进程的不断加深,城市界面的不断更新,各种工程活动的频繁出现,这些城镇建设和工程施工将会导致地面形变的产生,严重时可能引发地面沉降和地面崩塌等地质灾害.

目前,成都市的地灾隐患主要集中在西部龙门山和东部的龙泉山地区,主要依靠群测群防等方式进行点位上的地灾防灾工作.成都市西部龙门山和东部的龙泉山地区的地质灾害主要类型为滑坡、泥石流和崩塌这3种形式.对于成都市平原区的大范围整体地面形变而可能引发的地面沉降和地面崩塌等地质灾害,缺少相关的研究工作.传统的地面形变监测手段如水准测量、全球导航卫星系统(GNSS)测量等,这些监测技术主要针对小范围内的地面形变监测,受到地质条件、地物特征和地貌环境的差异,不能及时有效地对成都市平原区进行大范围的地面形变监测[5].合成孔径雷达干涉测量(D-InSAR)技术[6-8]是最近发展起来的一种遥感技术,对比原来的监测方法,其具有监测范围广、精度高、全天时、损耗低等优势,已经成为城市地表沉降监测和灾害隐患点识别的主要方法之一.短基线集干涉测量(SBAS-InSAR)是基于D-InSAR技术的基础上发展起来的技术,其避免了时空失相干和大气延迟的不利影响,能够有效地克服D-InSAR对于影像数量要求高的限制[9].目前,已有大量通过SBAS-InSAR技术对城市地表形变进行监测研究的成功案例,研究结果都表明该技术可以获得大范围、高精度的长时间序列地表形变监测结果[10-11].本文为了研究成都市平原区地面变形的整体情况,分析可能产生地面变形的具体原因,采用SBAS-InSAR技术对研究区开展地面变形监测工作,为成都的城市建设和发展提供安全的地质环境保障.

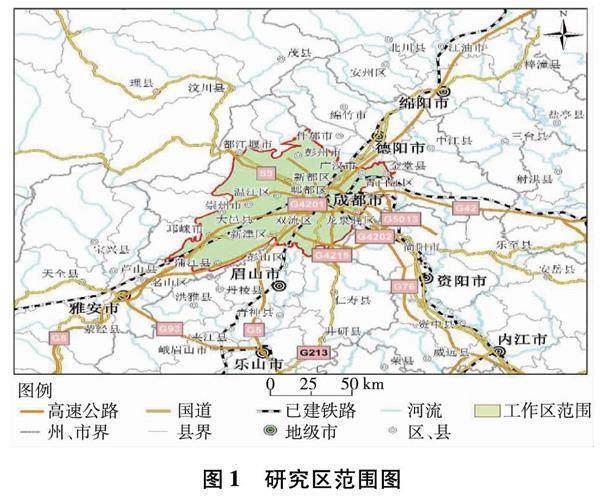

1 研究区概况

成都市东临四川盆地,西临青藏高原,南接眉山市,北接德阳市,全市年平均气温17 ℃, 全年丰水期降雨相对集中,丰水期降雨量年均700 mm左右,年均降水量800 mm左右,丰水期降雨量约占全年降水量75%,枯水期降雨量最少为25 mm,占全年降水量的2.6%。(剩余7393字)