豆腐如何成为“清廉方正客”

打开文本图片集

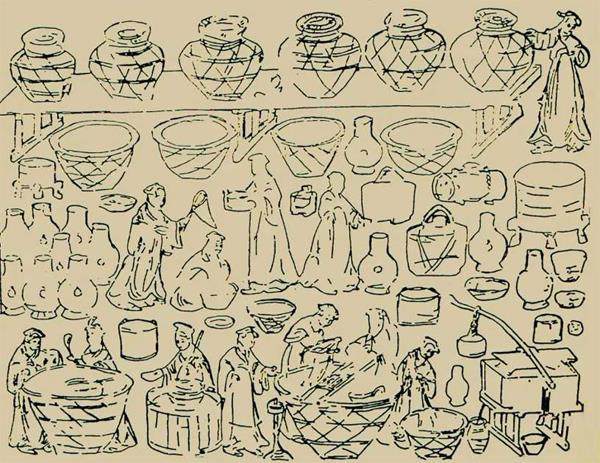

河南密县打虎亭汉墓的豆腐作坊画像石。

在讲究“民以食为天”的国度,饮食从来不仅仅是营养或美味,而是包含了太多的言外之意、味外之旨和韵外之致,因此即使是方寸之间的豆腐也大有乾坤。饮食书写是中国文人恒久的雅致偏好,在文辞墨痕中留下了市井生活美学、各类养生实践以及凝结其中的士大夫精神气节。那些流传至今的、天南地北的、飘荡在大街小巷的各色传统美食,荟萃着文人学者独有的精神寄望,这些寄望又使得味蕾间的“酸甜苦辣咸”别有风味,“清清白白”的豆腐也在文人笔下成为意蕴闳深的符号。(剩余3643字)