“永”字在傳本、簡本《詩經》中産生不同異文的原因

打开文本图片集

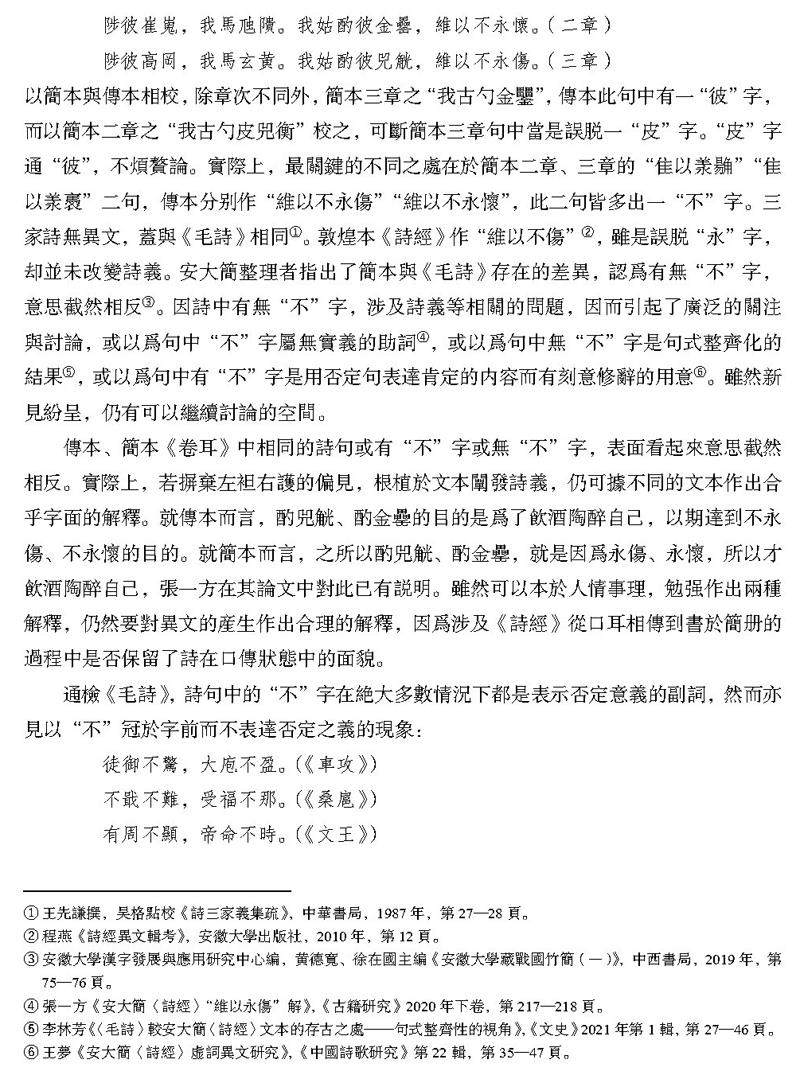

提要:《毛詩》中的《卷耳》本是口耳相傳的民歌,詩中的“維以不永傷”“維以不永懷”在安大簡《詩經》中皆無“不”字。異文的産生在於詩中的“永”字本是帶前置唇音成分的音節,重讀前置成分時,記録下來的詩就有“不”字;輕讀前置成分時,記録下來的詩則無“不”字;重讀前置成分而使其成爲整個音節的聲母時,則與從丙得聲的“柄”“氵 丙”同音,於是又有“永”字在阜陽漢簡《考槃》《木瓜》中作“柄”而從永得聲的“詠”字在海昏漢簡《論語》中作“氵 丙”的現象。(剩余10332字)