民族地区乡村振兴内生动力生成困境的社会学研究

打开文本图片集

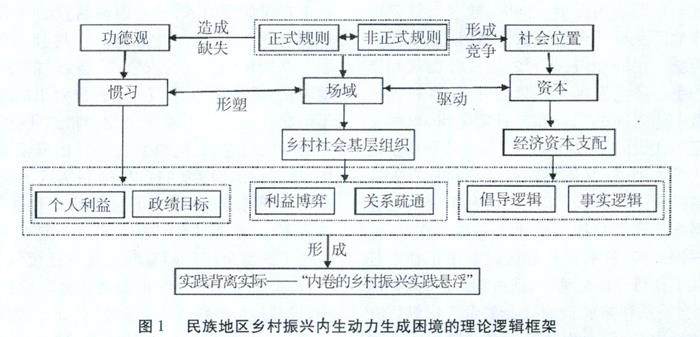

[内容提要]乡村振兴的资源配置主体为国家和政府,但是资源服务的对象是农民,而农民在乡村振兴过程的主观能动性则是乡村振兴高质量发展内生动力。习近平指出:“乡村振兴实践要充分尊重广大农民意愿,调动广大农民积极性、主动性、创造性,激发农民推动乡村振兴的动力。”文章基于“场域-惯习-资本”的理论分析框架,探讨民族地区乡村振兴内生动力生成困境的理论逻辑和关键症结,研究表明:民族地区乡村振兴过程中的实践与实际存在一定张力,使得经济社会发展的绝对增长显著,同时相对落后也突出,即表现为城乡之间、中东部地区与民族地区之间发展的不平衡不充分矛盾;造成民族地区经济社会发展的不平衡和不充分的原因可认定为乡村振兴的内生动力不足,而导致内生动力不足的症结为“向上承接的乡村基层组织与农牧民的脱嵌”和“向下贯彻的国家政策与地方实际的背离”所诱导的传统文化和治理基础的瓦解、社会公德观的消失、社会凝聚力的疏散、社会共同体利益的失衡等造成的乡村振兴实践悬浮。(剩余12631字)