- 收藏

- 加入书签

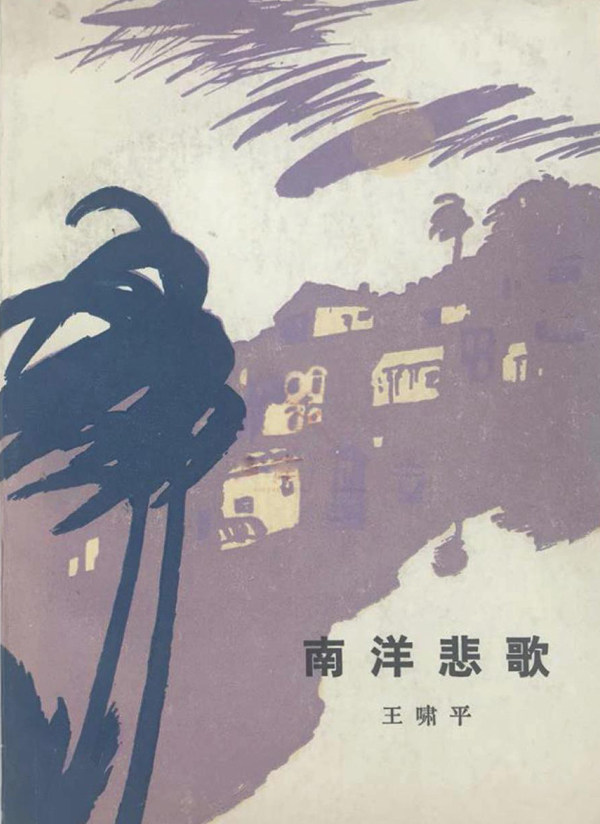

从《南洋悲歌》看土生华人的婚恋与文化

婚恋文化能够体现一个族群家庭生活的核心价值,在土生华人社会这种杂糅的文化环境中,面对自己的婚姻大事,不同的土生华人做出了不同的选择,形成了不同类型的文化认同。

土生华人,指的是英国殖民时期,在新加坡、马六甲及槟榔屿(统称为海峡殖民地)出生的华人,即父亲为中国血统,母亲为当地血统。土生华人这些混血儿之间也互相嫁娶,生儿育女,逐渐形成了一个土生的华侨群体。在南洋出生的第三代华人身上已没有多少土著血统,而“由于适应当地的社会环境,其文化难免有当地的色彩”。归侨作家王啸平的《南洋悲歌》正是描写土生华人在南洋生活与抗争的一部小说。

土生华人家庭的文化环境

《南洋悲歌》中,郑福兴的一家三代,用一个家族的个案为我们展示了土生华人所处的多元种族的文化环境。郑福兴的父亲,是中国传统文化的代表人物,他大半辈子都生活在中国,遵守传统的礼仪与风俗,穿长衫、留辫子,宗族观念浓厚,直到晚年因妻子去世无人照料,迫不得已才被儿子接到南洋暂居。

作为第二代的郑福兴,青年时代漂洋过海,做工颇得老板的赏识,于是与老板家的女儿结了婚。郑福兴保留着唐山人勤奋俭省的习惯,但衣着做了些适宜当的变动,上身仍穿着中式套头汗衫,下身却配上了西装裤,妻子阿咪则是当地土生土长的,她时常嚼着红艳艳的槟榔,衣着上她很爱当地马来妇女的打扮一一上身是没有领的白纱褂子,短腰间,下身则是孔雀展翅似的大花纱龙。

郑福兴与阿咪育有三个子女:大女儿已出嫁,儿子乔治郑、小女儿郑莉英与他们生活在一起。他们就是我们所讨论的土生华人。乔治郑是家中唯一的男丁,在他的眼中,只有白种人是最高贵的,他受洋教育,以讲英语为荣,讲中国话时也故意装着洋腔,并给自己取名为“乔治郑”。女儿郑莉英在爷爷的坚持下就读于华校,在家里却有点“鹤立鸡群”,和谁都谈不来。当这十里洋场样样都讲究“洋”和“新”时,她却梳起了古香古色的长辫,颇有一种与众不同的古典美。

土生华人的多元文化认同

在《南洋悲歌》中,大女儿接受了父母的媒妁之言,远嫁给了一个“门当户对”的商人,成了名副其实的家庭妇女,结婚才五年,就已经生了四胎,喂奶,烧饭,洗衣,伺候丈夫,完全是劳碌命。“马来西亚华人社会和马来社会都是父权社会,女性并非与男性享有一样的家庭角色和地位。……妻子在家中听命于夫、媳妇侍候公婆”。因此,大女儿的这种选择既符合马来人婚姻中对女性的期待,也与中华文化中的父母之命不谋而合。可以想见,大女儿从小就被教育成要顺从,要听丈夫的话,她的命运不仅属于自己,更是属于整个家族。她接受了家庭主妇的身份,并安于围着自己的小家奋斗,成了当地万千居民的一份子,祖国对她来说,已经十分遥远。

儿子乔治郑则把婚姻当成满足自身物欲的途径与手段,完全抛弃了中华文化,与之彻底划清界限,欲漂白自身而彻底西化。他对待情感的态度十分随意,时常带着各种混血女郎到处游荡,生活混乱。而当家族生意陷入危机时,他因担心无法再继续过“花天酒地”的生活,企图通过与本市经营英美货的大买办家女儿的联姻,来获取更多的利益。乔治郑与他要结婚的对象,根本没有感情基础,而他却还十分殷勤地联系对方,希望早日促成婚事,对他而言,感情并不需要出自真心,只要能够获得最大的利益就够了。这种可笑的行事方式,足见他在殖民文化影响下被物欲所禁锢之深。

小女儿郑莉英表面上自命为“新女性”,在自由中追随自己的爱人,但缺乏对中华文化的真正理解,于是总是游荡在南洋与祖国之间,成了苦闷的“彷徨者”。她抱持的是自由恋爱的主张。她所喜欢的是与自己一起读巴金、参与救亡队演出,聆听从祖国来的文化人教诲的小学同学方浩瑞,是他带郑莉英进入了一个新的世界。祖国对于土生土长的莉英来说,十分神奇,又十分亲切,为了祖国的抗日运动她日夜宣传筹款。但这个从未回过祖国的侨生毕竟是幼稚的,当抗日救亡的宣传活动结束了,她不再面对着情绪激动的广大观众演唱松花江上这样的歌曲时,祖国对她来说又慢慢变得很遥远、很朦胧,渐渐的甚至一丝痕迹也不剩,只有一片空白了。她不曾见过祖国的面目,也未曾踏上过祖国的土地,甚至当浩瑞问她有没有勇气回国时,她也是以“事情在我还做不到之前,我绝不挂在嘴上空谈”这样模棱两可的言论回答浩瑞,把这个问题搪塞过去了。莉英多次在“南洋”与“祖国”之间摇摆不定,始终无法鼓起勇气同方浩瑞一起回国,总想在“南洋”与“祖国”之间寻找到一个两全其美的中间地带,然而这种想法是十分幼稚的,于是她变成了一个无所适从的“彷徨者”。

(作者供职于宁夏财经职业技术学院)

京公网安备 11011302003690号

京公网安备 11011302003690号